Au Fil De L’Eau – Rencontre Avec Michel Wolkowitsky

» Dans le cadre de la fin des Ateliers d’Été 2024 du ministère de la Culture, l’émission porte sur les reportages effectués sur le thème de la Mémoire des métiers du bois à Pezenas. Elle réunit autour du maître-compagnon Serge Ivorra, l’équipe de l’atelier piloté par RPH et l’association Artopos »

Emission proposée et présentée par Alix Audurier Cros et le Journaliste Jean Christophe Servant.

Nous accueillons aujourd’hui Philippe Martin, personnalité attachante et depuis toujours passionnée par les milieux et les paysages de l’Hérault. Créateur du concept d’Hyper nature et naturaliste photographe de renom. Nous évoquerons ensemble les extraordinaires richesses géologiques et paléontologiques que recèle son vaste territoire et la longue bataille des scientifiques pour faire reconnaitre la nécessité de leur protection, au titre des Sites mais aussi au niveau mondial, par une demande du Label UNESCO, compte tenu que ses caractères spécifiques en font aujourd’hui l’un des plus célèbres conservatoire écologique et géomorphologique de la planète.

Le 47e Festival de musique de l’abbaye de Sylvanès s’est achevé début septembre. Nous accueillons à nouveau Michel Wolkowitsky, son directeur, pour évoquer avec nous, l’univers des femmes compositrices dont les oeuvres ont été célébrées cet été, à travers l’histoire de la musique et le Génie créateur féminin, thème majeur de cette édition 2024. Le centenaire de la mort de Gabriel Fauré (1845-1924) a également été au coeur de ce festival, d’une remarquable richesse.

Invités : Morgane Bara, ingénieure agronome, chevrière, Saint-Pierre-de-la-Fage

Charles-Henri Moulin, enseignant-chercheur en élevage à l’Institut Agro Montpellier

Animations : Alix Audurier-Cros, Hubert de Bon

Diffusion : vendredi 7juin 2024 10h00

Rediffusion : dimanche 8 juin 2023 19h15

Technique: Axel Sauvajon

Morgane Bara, chevrière, hameau de la Roque, à Saint-Pierre-de-la-Fage nous décrit son parcours professionnel, puis son installation récente en reprenant en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) avec son frère et sa belle-soeur l’exploitation familiale. Nous accueillons en même temps Charles-Henri Moulin, enseignant-chercheur à l’Institut Agro de Montpellier, après quelques années en Afrique soudano-sahélienne.

L’exploitation de Morgane Bara est en agriculture biologique, 80 chèvres de race Alpine mélangée, des brebis, quelques vaches.. Elle décrit surtout son activité de chevrière. La reproduction est naturelle, en pâturage dans les prés toute l’année, sauf en cas de gel. Elle commercialise ses fromages lactiques, de type Pélardon, sur les marchés de mars à novembre.

Ce type d‘élevage « bio » avec pâturage apport de nombreux services agrosystémiques à cette région que Charles-Henri Moulin nous décrit: aliment pour l’homme le fromage, maintien d’un milieu ouvert, protection contre les feux de forêt, stockage du carbone, patrimoine culturel, activité économique (emploi).

Ensuite différents problèmes sont abordés:la présence des loups et les moyens de lutte, les soins à apporter aux animaux, le renouvellement de la profession, le soutien de la PAC (Politique agricole commune), l’installation des jeunes agriculteurs, la transmission des exploitations agricoles, .

Charles-Henri Moulin précise qu’il y a encore relativement des installations d’éleveurs. L’atout de la France est de pouvoir accueillir une grande diversité d’élevage : des grandes fermes de 1000 vaches à ce type de ferme à l’échelle humaine qui respecte les animaux (Morgane Bara donne un nom à chacune de ses chèvres). Au total, ce sont des choix de société qui concernent autant les habitants des villes que ceux de la campagne.

Vous pouvez retrouver Morgane sur le marché de Gignac ainsi que sur des marchés d’été à Saint-Etienne-de-Gourgas et La Couvertoirade.

Invitée: Madame Alix Audurier-Cros, professeur émérite de l’université de Montpellier, HDR, enseignant en écologie du patrimoine

Animateur: H. de Bon

Technicien: Axel Sauvajon

Diffusion: vendredi 31 mai 2024 à 10h00

Rediffusion: dimanche 2 juin 2024 à 19h15

Place de l’église à Claret

L’invitée aujourd’hui est l’animatrice de l’émission, Madame Alix Audurier-Cros, enseignante en écologie du patrimoine. Elle va nous aider à voir plus clair dans les questions suivantes « Faut-il réhabiliter les centres anciens de nos villages? Comment gérer et mettre en valeur les traces du passé, facteurs importants d’identité et de lien social?

Mme Audurier-Cros explique les différentes stratégies possibles pour ces zones dont les bâtiments et les espaces libres se dégradent et dont les usages sont sous les contraintes de nos exigences actuelles: circulation, alimentation en eau, électricité, écoulement des eaux usées, diminution de la consommation énergétique …

Différentes stratégies s’offrent aux communes: Table rase, réhabilitation, rénovation, restauration … Ce sont plusieurs techniques qui permettent d’encadrer les projets adoptés et que Mme Audier-Cros nous détaillent. Si le Maire et son conseil municipal sont les initiateurs de tels projets, ils peuvent recevoir de nombreuses aides de l’Etat, des Départements, des Régions, et des Communautés de communes grâce à plusieurs lois notamment celles de 1913 et 1930. Plus récemment, les programmes Petites Villes de Demain ou Villes et Territoires Durables peuvent apporter des aides à la conception et financières pour dynamiser ces quartiers aux niveaux économique, touristique, historique et habitats.

Ancienne mairie d’Aniane

De tels projets d’envergure et ambitieux doivent s’inscrire dans le temps long. Ils demandent des analyses préalables et recherchent l’adéquation entre l’espace, le foncier et le projet envisagé. Ingénieurs, urbanistes, architectes du patrimoine, archéologue, écologues… interviennent pour faire un diagnostic aussi complet que possible.

Tous ces travaux doivent être faits en concertation avec les habitants. Différentes variantes peuvent être proposées aux citoyens dans des réunions publiques comme prévu dans les règlements.

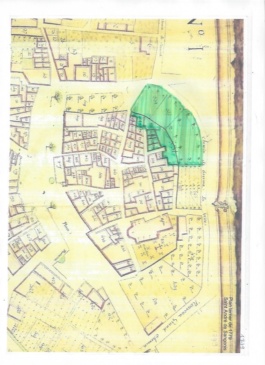

Madame Alix Audurier-Cros insiste sur l’originalité du dessin du bourg de Saint-André-de-Sangonis qui apparaît encore avec ses petites rues, l’emplacement des fossés, les fondations du mur d’enceinte et d’une tour, les jardins, la tour actuelle, bourg dont la fondation remonte au Xè siècle. La copie du cadastre de 1779 de Saint-André-de-Sangonis peut en témoigner.

La réhabilitation des centres anciens répond à une demande de notre époque. Elle doit se faire dans la concertation et s’inscrire dans notre histoire.

Cadastre de Saint-André-de-Sangonis de 1779

Invitée : Madame Baïa ADJI, association OLAÏC 34

Diffusion : vendredi 5 avril 2024 10h00

Rediffusion : dimanche 7 avril 2024 19h15

Animation: Alix Audurier-Cros, Hubert de Bon

Technique: Axel Sauvajon

Aujourd’hui, nous abordons un thème différent des précédentes émissions, un sujet de société : la laïcité. Nous accueillons Madame Baïa ADJI, présidente de l’association OLAÏC 34 (Observatoire de la laïcité en Coeur d’Hérault). qui diffuse avec conviction et, partage avec les acteurs sociaux et les éducateurs, la volonté du respect de la laïcité dans notre région.

Alix Audurier-Cros présente une synthèse sur la laïcité en France, l’origine du mot son origine Laos , son évolution: déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, séparation de l’Eglise et de l’Etat 1905, constitutions 1946, 1958) et la volonté du législateur de garantir les libertés individuelles (de penser, de conscience, se déplacer, voyager…) dans le respect de celles des autres.

Après avoir rappelé son parcours professionnel, Madame ADJI nous explique l’origine de son attachement à la laïcité. Elle nous présente les différentes actions de l’association (créée en 2011): site internet, contes, conférences, diaporama… Les thèmes en sont divers pour combattre les préjugés: les libertés, l’acceptation des autres, le dialogue interculturel.

Ainsi, OLAÏC 34 a reçu en 2022, le prix de la laïcité du Ministère de l’intérieur et des Outre-mer pour ses actions et ses projets. En 2024, les actions se poursuivent avec outre les interventions dans les établissements d’enseignement, la marche de la laïcité le 21 mai au pic Saint-Baudille, la présentation de la collection des bustes de Marianne en Hérault et des échanges avec la Confédération syndicale des femmes, etc…

Crédits photos: Ministère de l’intérieur et des Outre-mer

Pour en savoir plus :

www.laicite.fr

AAC. La laïcite

Diffusion : vendredi 1 mars 2024 10h00

Re-diffusion : dimanche 3 mars 2024 19h15

Animations : Alix Audurier-Cros et Hubert de Bon

Technique: Axel Sauvajon

Aujourd’hui, nous invitons Michel Wolkowitsky, directeur de l’Abbaye de Sylvanès, Centre culturel de rencontre, maire de Sylvanès. Passionné par la musique depuis sa jeunesse, historien de l’art, formation au Conservatoire à Toulouse et à l’Institut pontifical de musique sacrée à Rome, enseignant (chant), il s’est lancé avec le frère dominicain et compositeur André Gouzes dans la restauration de l’abbaye de Sylvanès, il y 50 ans.

Datant du XIIème siécle, classée monument historique depuis 1862, l’abbaye est maintenant le siège d’un centre de culture, d’art et de spiritualité, proposant des stages de pratique artistique, des colloques et organisant un festival annuel. Labellisé en 2015 Centre culturel de rencontre, le thème du centre est « Musiques et dialogue de cultures« . Il accueille des artistes et créateurs en résidence, et de nombreux stagiaires, environ 500 par an. Au total, une trentaine de concerts sont donnés pendant le festival en été. M. Wolkowitsky a développé des échanges avec des musiciens de tous les pays du monde notamment de Chine, du Japon, d’Afrique noire, du Moyen-Orient et évidemment de la zone méditerranéenne.

L’acoustique de l’église – qui est encore une église paroissiale – est remarquable du fait de sa nef unique; elle permet une expression exceptionnelle de la musique vocale.

Située en zone rurale, avec une vocation affirmée de formation, une chorale de 200 élèves a été créée avec les écoles de tous les villages de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier dans le sud de l’Aveyron qui donne un spectacle à la fin de chaque année scolaire.

M. Wolkovitsky décrit ses autres activités en Coeur d’Hérault: direction du programme de musique baroque et vocale de Saint-Guilhem-le-désert ainsi que le festival d’art lyrique de Pézenas avec une « master-class » deux fois par an.

Il nous invite tous et toutes au nombreux concerts de la 47ème édition du Festival de Sylvanès (14 juillet – 1 septembre 2024) qui célébreront cette année la femme: créatrice, interprète, inspiratrice…

Pour en savoir plus:

www.sylvanes.com

Invité : Marc Ducousso, chercheur, microbiologie des sols, Cirad Montpellier

Diffusion : vendredi 3 mai 2024 10h00

Re-diffusion : dimanche 5 mai 2024 19h15

Animations : Alix Audurier-Cros, Hubert de Bon

Technique : Axel Sauvajon

Relevé et prélèvement de sol à Thurbab

Aujourd’hui, nous allons partir dans les déserts d’Arabie saoudite et du Sud-marocain, avec un chercheur du Cirad, Dr Marc Ducousso, docteur en agronomie, spécialiste de la microbiologie des sols. Il nous raconte comment les plantes peuvent se développer dans les déserts. Après avoir décrit son parcours professionnel (Afrique, Nouvelle-Calédonie), il explique l’objectif de son travail : l’étude du rôle des micro-organismes du sol pour comprendre les écosystèmes. Deux catégories de micro-organismes sont particulièrement analysées: les champignons du sol (symbiotes et autres) et les bactéries. Les plus techniques de biologie moléculaire sont utilisées. Le choix de ces zones d’étude avec des conditions de climat extrêmes (désert, sols métallifères) lui permet de décrire le fonctionnement des plantes en condition de survie: par exemple, comment des plantes peuvent fleurir alors qu’il n’a pas plu pendant plus de 20 mois?. Il lance ainsi une réflexion sur la notion de fertilité des sols.

Floraison à Sharaan

Ilôt de fertilité formé autour d’un Haloxylon salicornicum

Il montre aussi l’intérêt d’appliquer ces études à d’autres disciplines comme l’archéologie, dans ce cas : analyses des sols dans et autour des ruines d’un fort romain abandonné il y a 1500 ans. Enfin, il aborde l’utilisation de certaines plantes qui pourraient contribuer plus efficacement au stockage du carbone dans les zones arides.

Ces études visent ainsi à trouver des pistes pour une restauration écologique des zones arides.

Ce travail est conduit par des équipes internationales de Pologne, Allemagne, Italie, Tchéquie, Finlande, de l’université King Abdullah des Sciences et technologies du Royaume d’Arabie saoudite, de l’université polytechnique Mohamed VI du Maroc.

Pour en savoir plus:

Environmental Microbiology. 2023. Boivin et al. Revealing human impact on natural ecosystems through soil bacterial DNA. 1-13

Trends in Pant Science. 2023. Heribert Hirt, Hassan Boukcim, Marc Ducousso, Maged M. Saad. Engineering carbon sequestration on arid lands? 28, 11.