Invité : Patrick Fleith, président honoraire APNEE,

Diffusion : vendredi 1 avril 2022 à 10h00

Rediffusion : dimanche 3 avril 2022 à 19h15

Technique : Axel

Animateurs : Alix Audurier-Cros et Hubert de Bon.

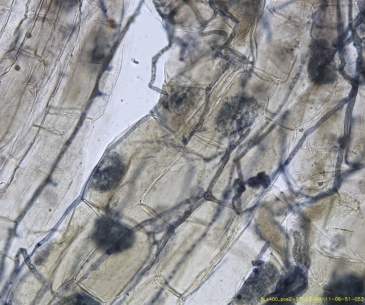

Nous introduisons aujourd’hui une autre composante de la biodiversité : la biodiversité sauvage, en accueillant Patrick Fleith ancien cadre de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), service maintenant rattaché à l’Office français de la Biodiversité (OFB), et président honoraire de l’Association Pouzols Nature et Environnement (APNEE). Après nous avoir présenté son expérience de naturaliste dans le Parc national des Cévennes, le Parc national de Guadeloupe, sa passion pour la plongée sous-marine, il décrit sa participation aux inventaires des rivières du sud de la France, qui décortique tous les niveaux de la chaîne alimentaire : insectes, amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux, mammifères… Quelques sujets controversés sont abordés : la gestion des seuils des cours d’eau, les introductions de faune exogène dans les milieux aquatiques… ainsi que la réglementation mise en place sur les espaces naturels en France.

Enfin, P. Fleith présente l’Atlas de la Biodiversité Communal réalisé à Pouzols pendant 3 ans avec une très large participation des Pouzolais, petits et grands, Pouzols. La restitution en aura lieu le 9 avril 2022. Cet atlas communal a eu pour conséquence le dépôt d’un projet « Atlas de la Biodiversité de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault » et l’acceptation de son financement. Il est en cours de réalisation avec la spécificité de s’intéresser particulièrement aux milieux viticoles.

Pour en savoir plus :

Atlas de la biodiversité communal : https://www.pouzols-dherault.fr/articles.php?lng=fr&pg=611

https://abc.naturefrance.fr/