Invité:Patrick Fleith, APNEE, Association Pouzols Nature et Environnement

Diffusion: vendredi 7 avril 2023 à 10h00

Re-diffusion: dimanche 9 avril 2023 à 19h15

avec les jeunes de la mission locale jeune du Pays Coeur d’Hérault, accompagnée par Kelly Bergé

Technique: Marie Laloum et Axel Sauvajon

Animateurs: Hubert de Bon et Alix Audurier-Cros

Ce reportage dans les anciennes carrières d’extractions de matériaux alluvionnaires (sables, graviers, roches..) de Pouzols présente un site industriel une vingtaine d’années après la fin de son exploitation. P. Fleith, naturaliste, a décrit depuis de nombreuses années la faune, la flore, le fleuve Hérault et le sous-sol de son village, notamment dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communal de Pouzols. Il anime la visite organisée en 5 points:

- la partie où l’ancienne carrière est laissée en friche avec la visite d’un trou d’eau présentant notamment des bauges de sangliers et des trous de ragondins,

- les aménagements faits par l’ancien exploitant : des plans d’eau avec l’installation d’une école de pêche,

- le passage au bord du fleuve Hérault,

- l’observation des étangs qui se sont reboisés naturellement avec une végétation luxuriante, en cours d’eutrophisation,

- l’aire terrestre éducative gérée avec les élèves de l’école primaire de Pouzols qui illustre ente autres, de façon spectaculaire la faiblesse de la pluviosité depuis deux ans.

Les échanges entre les jeunes participants (tous des petites villes et villages avoisinants) et P. Fleith, ainsi qu’avec tous les participants techniciens et accompagnateurs démontrent l’intérêt et la volonté des Héraultais de mieux connaître leur environnement naturel et la vie qui s’y développe pour mieux le respecter.

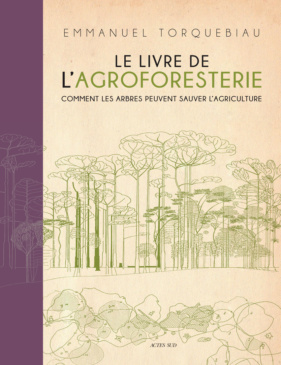

Rainette méridionale

Rainette méridionale

Pour en savoir plus:

https://www.pouzols-dherault.fr/articles.php?lng=fr&pg=617